UNSTANDARD

NONDESIGN

加盟の方はこちら

2025.03.13

INDEX

住宅価格の高騰が続く中、消費者の住宅購入に対する考え方や優先順位が大きく変化している。各種調査データから、これからの住宅需要の方向性と、工務店に求められる対応策が見えてきた。

住宅取得を検討する消費者にとって、最も大きな関心事となっているのが価格の問題である。近年の住宅価格は様々な要因により上昇を続けており、多くの消費者が予算面での苦慮を強いられている。まずは、最新の市場データから、この価格高騰の実態を詳しく見ていきたい。

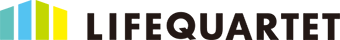

国土交通省が公表している不動産価格指数によると、2010年の平均不動産価値を100としたとき、2024年11月の指数は戸建住宅で118.5、住宅地で116.8。マンションに比べて緩やかな上昇率ではあるものの、特に新型コロナウイルスが猛威を振るった2020年頃から、戸建住宅や住宅地の価格が右肩上がりで推移していることが見て取れる。

この背景には、複数の要因が複雑に絡み合っている。まずは、新型コロナウイルス感染症をきっかけとしてテレワークが普及し、海外の住宅需要の高まりから木材価格が高騰したこと。円安による輸入建材のコストアップも、建築費を押し上げる大きな要因となっている。

また、原油価格の高騰による燃料費の増加は、建材の運送コストを押し上げる要因に。加えて、慢性的な建設業界の人手不足により、人件費も上昇傾向が続いている。これらの要因は相互に関連しており、価格上昇の連鎖を生んでいるのだ。

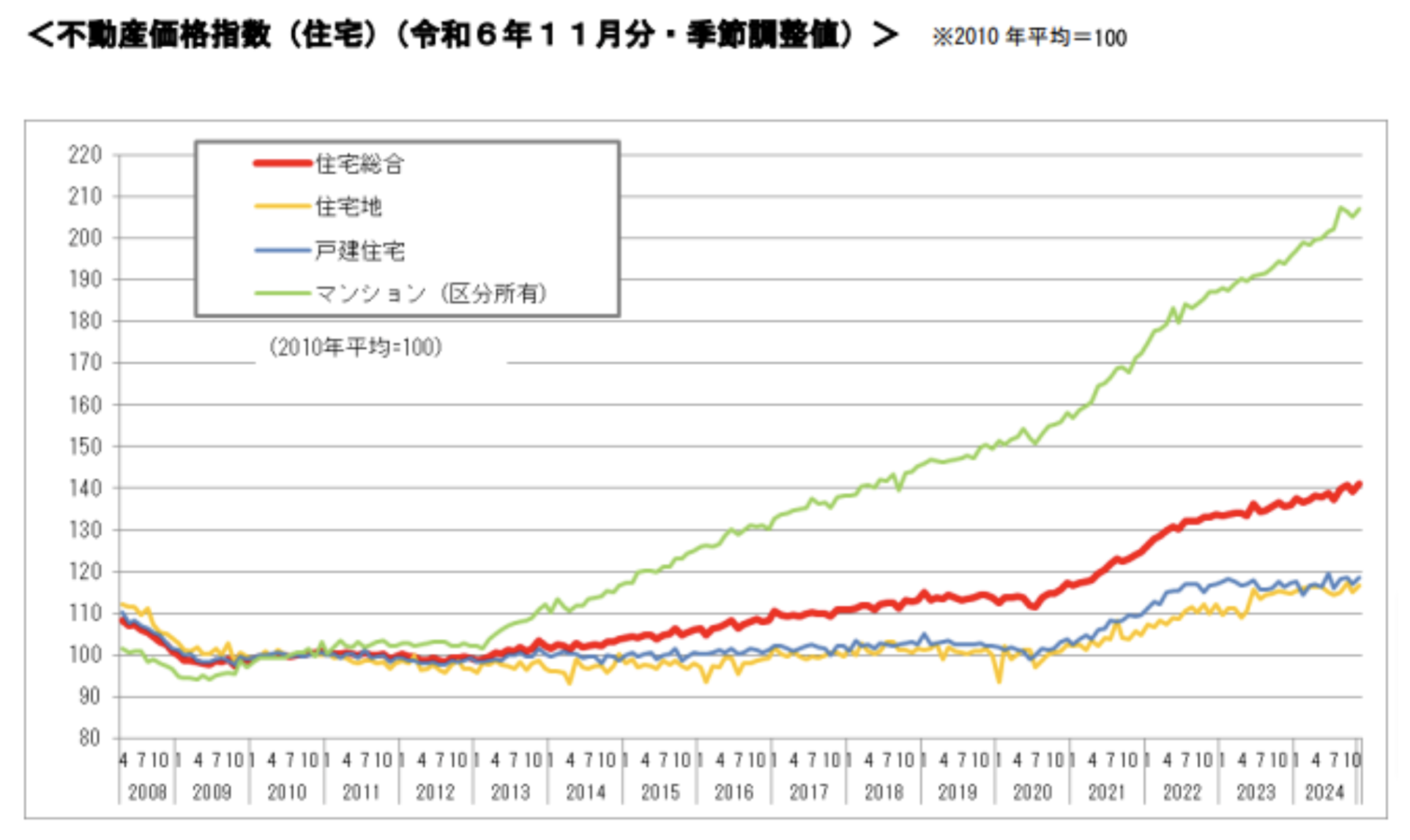

このような市場環境の変化は、住宅購入を検討する消費者の選択にも大きな影響を与えている。令和5年度住宅市場動向調査からは、この価格上昇に直面した消費者がどのような判断を下しているのか、その実態が明らかになっている。

「住宅選択にあたり妥協したもの」という設問に対し、注文住宅購入者の約7割が「価格が予定より高くなった」、約4割が「住宅の広さで妥協した」と回答している。これは、土地・建物価格の上昇に直面した消費者が、予算を増額するか、広さを抑えるかの選択を迫られている現状を如実に表しているといえるだろう。

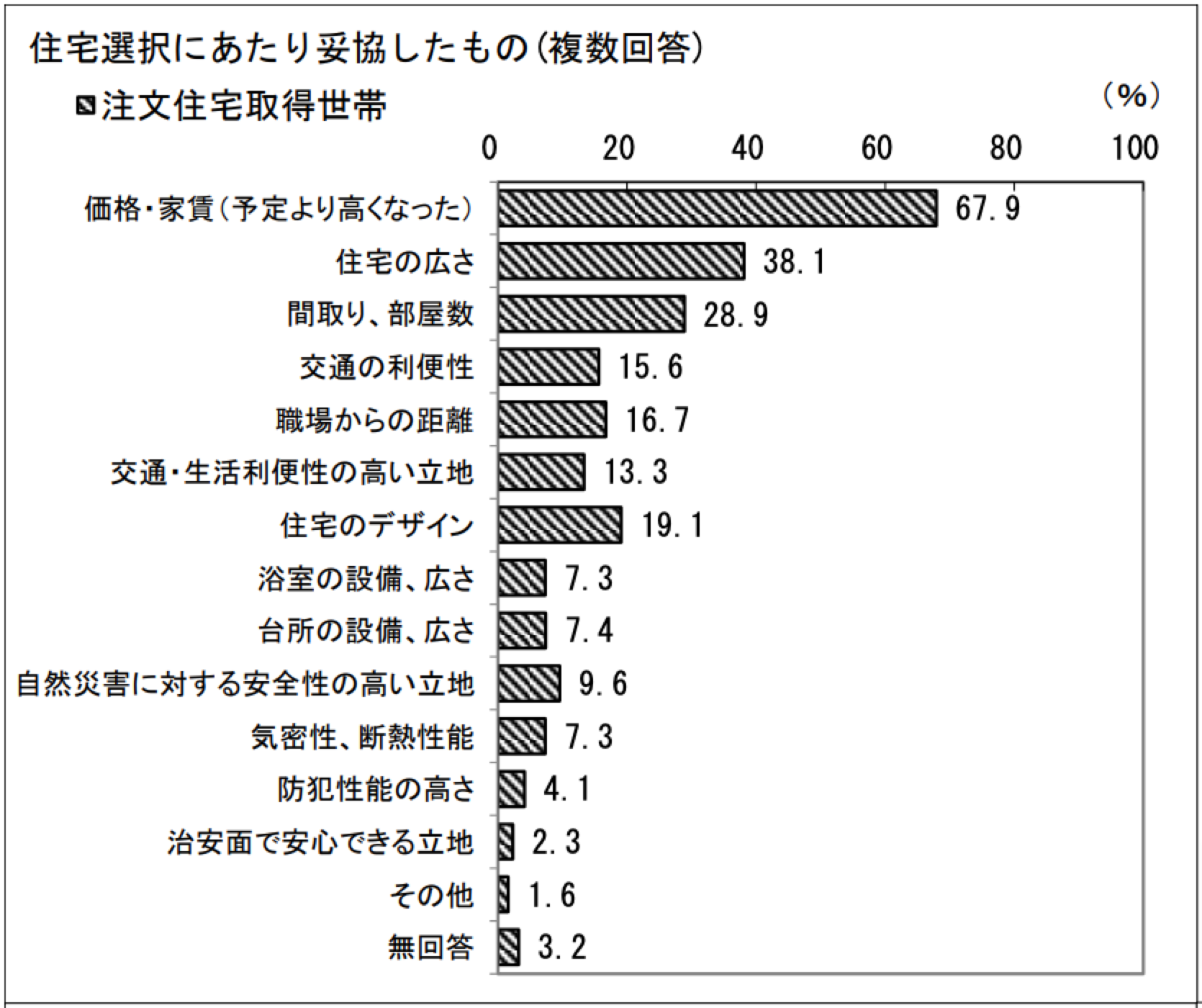

一方で、同調査における「住宅の選択理由(注文住宅取得世帯)」からは、消費者が重視する別の側面も見えてくる。多くの購入者が「信頼できるメーカー」かどうかを重視しており、これは不安定な経済環境下で、より確実性や安心感を求める消費者心理の表れとも考えられる。

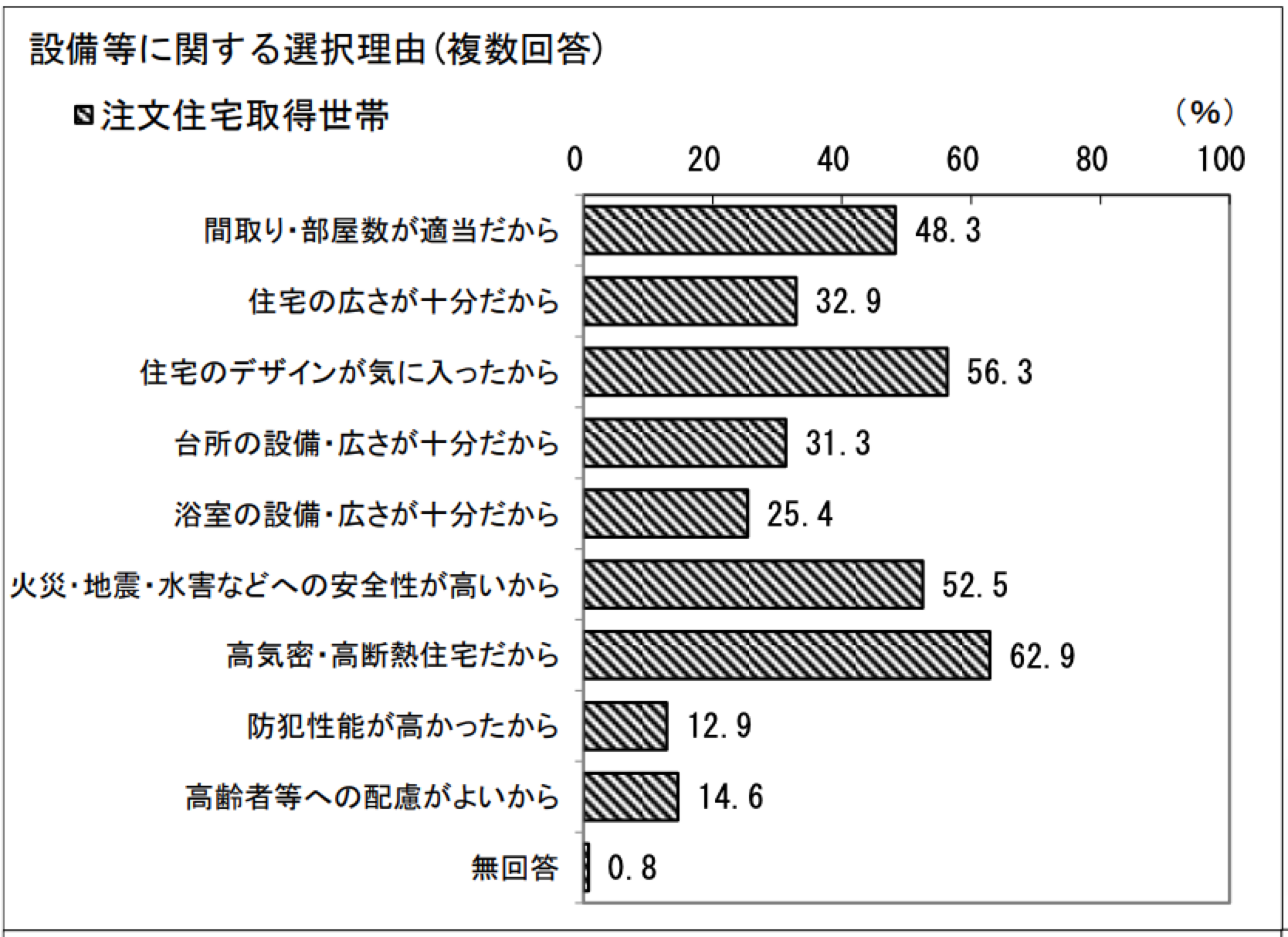

特筆すべきは「設備等に関する選択理由(注文住宅取得世帯)」の設問に対し、約6割が「高気密・高断熱住宅」を挙げている点だ。また、全体の約5割が「火災・地震・水害などへの安全性が高い」ことを重視している。消費者は予算面での制約を抱えながらも、住宅の基本性能については一定の投資を惜しまない傾向が見られる。

このような状況下で、コストと性能のバランスを取る選択肢として注目を集めているのが平屋建ての住宅だ。国土交通省の建築着工統計調査によると、2024年に新築された居住専用住宅は全国で36万5,596棟。そのうち平屋が6万1,338棟を占め、平屋率は約16.8%に達している。これに対し、2014年の平屋率はわずか約7.5%。平屋率はこの10年間で2倍以上に増加していることが分かる。

平屋建ての選択増加の背景には、住まいに対する価値観の変化があると考えられる。かつての日本では、一度建てた家に永住するという志向が強く、部屋数の多い家が好まれていた。しかし近年は、ライフステージに応じて住み替えを行う考え方が浸透。モノを持ち過ぎない暮らしを志向する人が増えたことも、住宅のコンパクト化を後押ししている。

このような変化を受けて、平屋建ての住宅は、必要十分な広さでありながら無駄のない住まいとして選ばれている。2階建てよりもコンパクトな床面積で計画されるケースが多く、建築費用も抑えられる傾向だ。

もちろん平屋建ての魅力は、コスト面だけではない。従来、平屋建ては中高齢者向けというイメージが強かったが、最近では20〜30代の若い世代からも支持を得ている。その理由として、将来の老後の暮らしやすさを見据えた選択や、日常的な家事効率の良さなどが挙げられる。

ここまで見てきたデータからは、住宅価格の上昇、平屋建てニーズの拡大、そして性能重視の姿勢など、消費者の多様な要望が浮かび上がってきた。では、工務店はこうした消費者ニーズの変化に対して、どのような対応を考えていけばよいだろうか。

まず、多様な予算への対応力が重要となってくる。住宅価格の上昇を考慮し、予算に応じた柔軟な提案が不可欠だ。例えば、将来的な増改築を見据えた段階的な建築プランの提示や、コストパフォーマンスの高い建材・設備の選定などが考えられる。

次に、平屋建てやコンパクト住宅の商品力強化も検討に値する。平屋建てへの需要増加に対応し、限られた面積でも快適な暮らしを実現できる提案が重要となる。収納の工夫や可変性のある間取りなど、実用的な設計ノウハウの蓄積が求められるだろう。

そして欠かせないのが、住宅の基本性能に関する対応力だ。高気密・高断熱性能や防災性能など、住宅の基本性能に対する消費者の関心は高まっている。営業担当者には、これらの技術的な知識を深め、消費者にわかりやすく説明できる能力が求められるだろう。

さらに、資金計画のサポート体制も重要な検討事項となる。予算面での課題を抱える顧客に対し、住宅ローンの提案から補助金制度の活用まで、総合的な資金計画のアドバイスができる体制を整えることが重要だ。

住宅価格の上昇が続く中、消費者のニーズは従来以上に多様化している。価格面での制約がある一方で、住宅の性能や品質に対する要求は高まっている。工務店には、この相反する要求に対して、柔軟かつ創造的な解決策を提示することが求められている。

特に重要なのは、「価格」と「価値」のバランスを取った提案だ。単なる価格競争ではなく、各顧客のライフスタイルや将来展望に合わせた、納得性の高い提案ができるかどうかが、今後の競争力を左右するだろう。

今回の各種データから見えてきたように、消費者は様々な不安や要望を抱えている。こうした消費者の声に真摯に耳を傾け、それぞれの課題に対する解決策を提示できる企業が、これからの住宅市場で支持されていくに違いない。